ナレッジ通訳の養成

「暗黙知見える化」の一例として、ナレッジ通訳の養成があります。

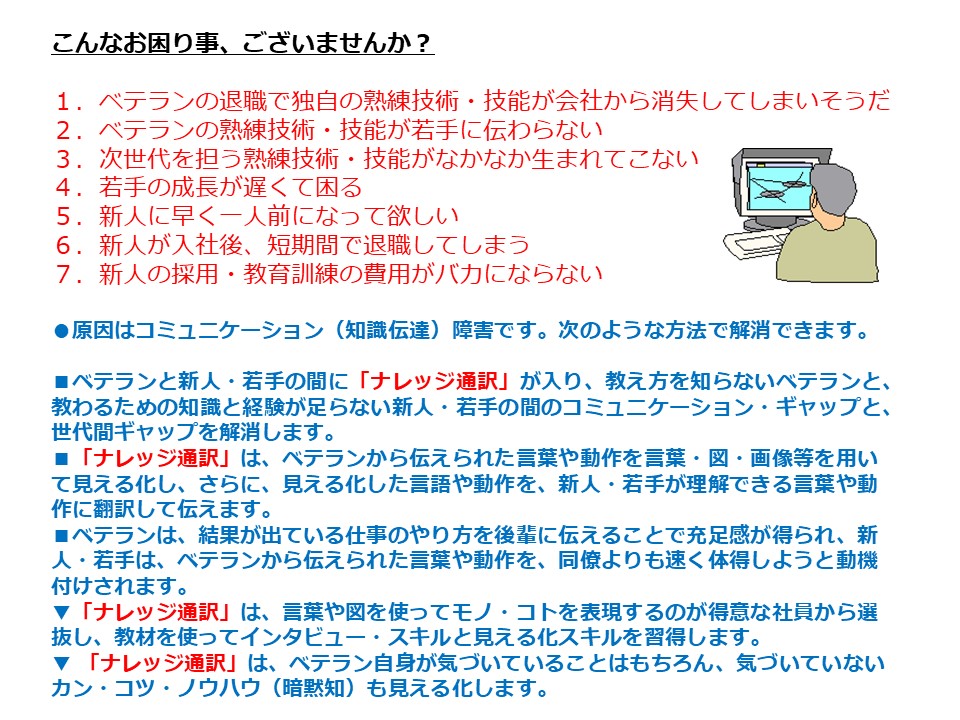

これは、次のような問題が起こっている場合に好適な対策です。

上記の問題を分析してみると、以下のようにイメージすることができます。

つまり、新人・若手の考えていることと、ベテランの考えていることに、大きなズレがある、ということです。

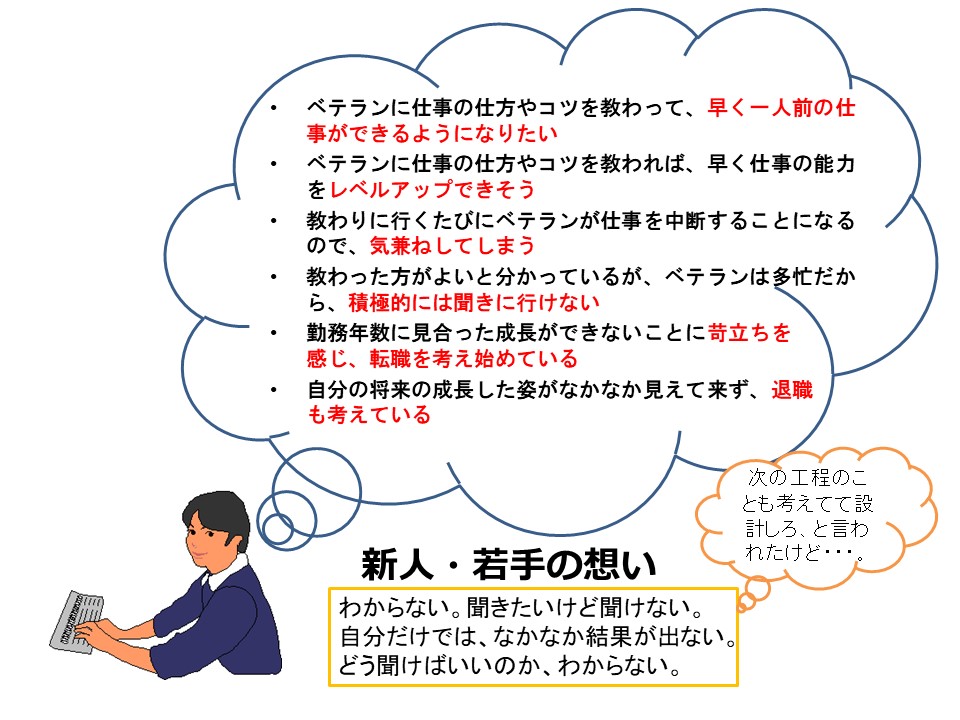

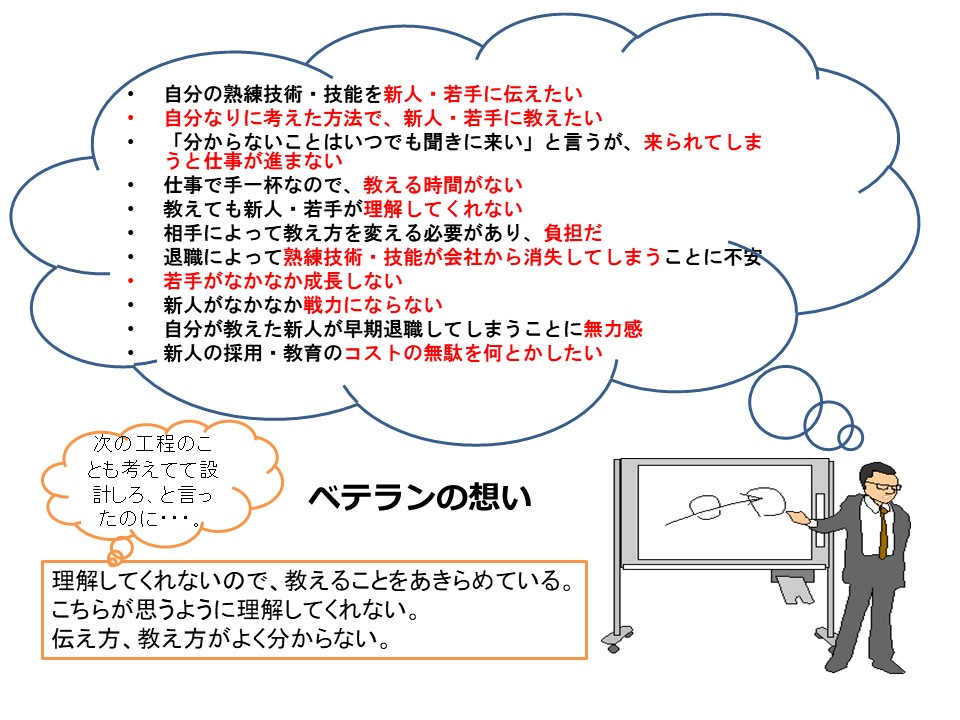

新人・若手とベテランの考えていること

まず、新人・若手ですが、彼ら・彼女らは、次のように考えているのではないでしょうか。

他方、ベテランの方は?と考えてみると、次のように考えていると思われます。

解決策-コンサルティング

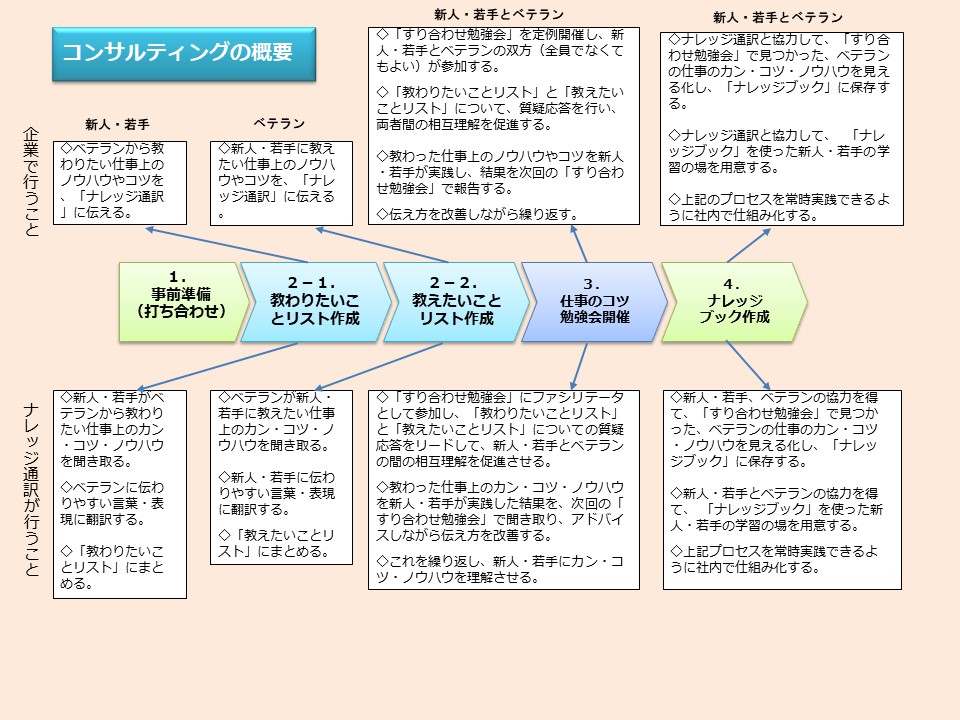

このような状況の場合、下図示すように、ナレッジ通訳が活躍します。

つまり、ナレッジ通訳が、下図のフローチャートの下側に記載した活動を行い、それと並行して、企業側では

同フローチャートの上側に記載した活動を行うのです。

このような役割を持つナレッジ通訳を社内で養成する方法は、コンサルティングにて指導いたします。

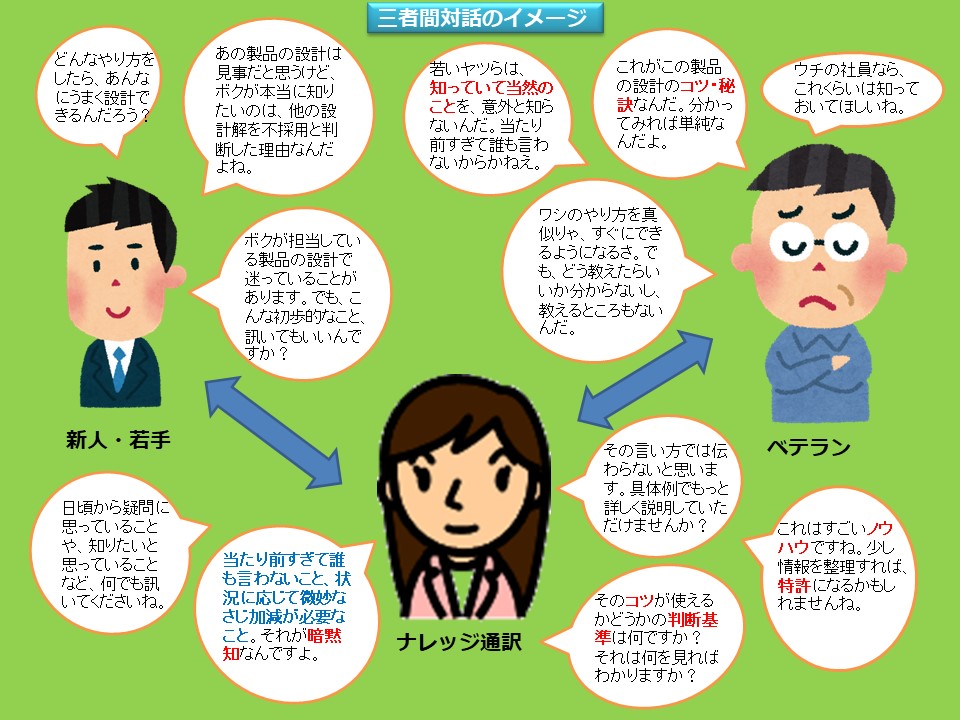

「すり合わせ勉強会」では、ベテランと新人・若手とナレッジ通訳の三者間で対話が行われます。

つまり、ベテランの考えていることと、新人・若手の考えていることのズレを緩和・解消するために、ベテランと新人・若手の間にナレッジ通訳が入って、三者間の対話をリードするのです。

その三者間対話のイメージは、以下のようになります。

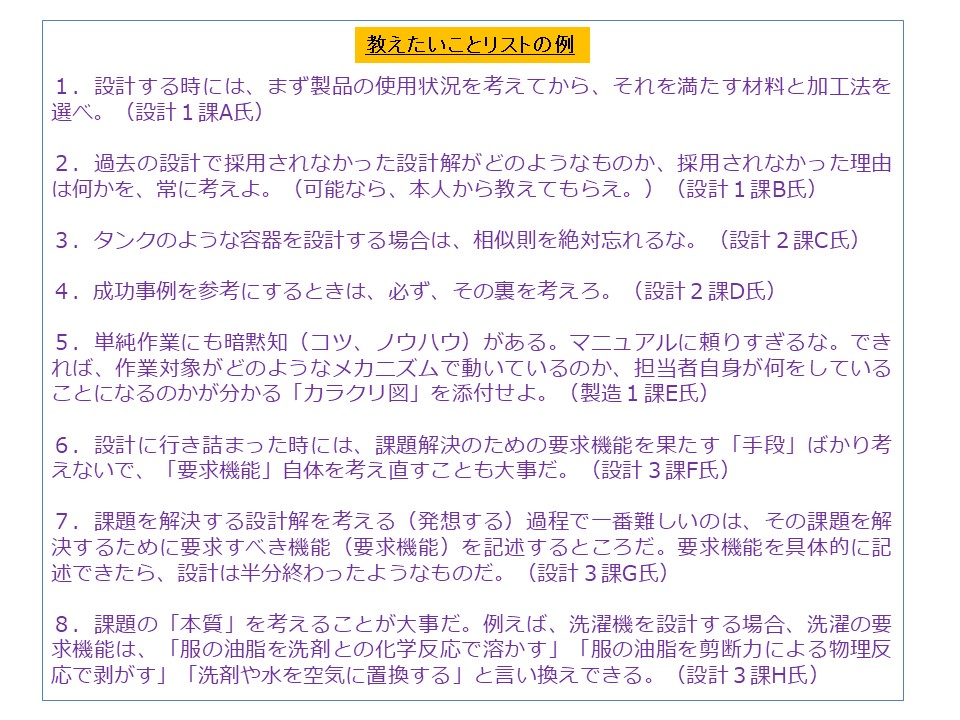

教えたいことリスト

上述した「教えたいことリスト」は、例えば、次のように書けます。

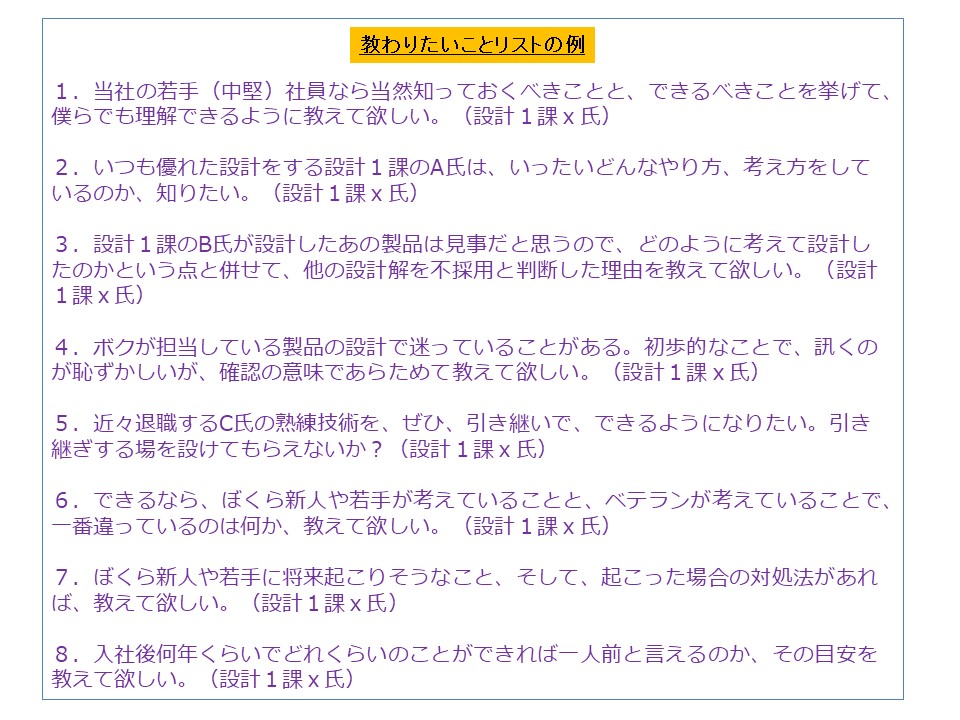

教わりたいことリスト

同様に、上述した「教わりたいことリスト」は、例えば、次のように書けます。

「教えたいことリスト」と「教わりたいことリスト」のだいたいのイメージは、ご理解いただけたでしょうか。

ナレッジ通訳とベテランとの対話

最後に、ナレッジ通訳とベテランとの対話の例を挙げておきましょう。

ナレッジ通訳は、例えば、ベテランとこんなふうに話します。

A氏:新人や若手にいちばん伝えたいことはね。要するに、「設計する時には、まず製品の使用状況を考えてから、それを満たす材料と加工法を選べ」ということだ。

通訳:えっ。どういうことですか?

A氏:言葉のとおりだよ。

通訳:おっしゃったことの意味はわかりますが、それだけでは伝わらないように思います。背景や具体例、Aさんが実際に経験して感じたことを話さないと、知識も経験も足りない若手は理解できないと思いますよ。まして、新人にはとても、ね。

A氏:そう言われれば、そうだね。

通訳:では、改めお尋ねしますね。いまおっしゃったこと。これはAさんの試行錯誤と経験から身につけた設計のコツであり、ノウハウだと思いますが、これは、具体的にはどういうことですか?

A氏:えっ、今言ったとおりだよ。製品がどのように使用されるかを先に考えてから、その製品に使用する材料と加工法を決めろ、ということ。そうしないと、実際に使用する時に想定していなかった不具合が生じるからね。

通訳:なるほど。おっしゃることの意味は分かりました。でも、そのノウハウが応用できる場面を教えてあげないと、教わった人は使えないのではないでしょうか?

カンのいい人は使えるかも知れませんが、やはり、迷うのではないでしょうか?だから、具体的な製品をとりあげて、Aさんのノウハウはどのような場面に使えるのか、説明していただけませんか?

A氏:わかりました。では、油圧シリンダを設計すると仮定しましょう。中にあるピストンにつながっていて飛び出したり引っ込んだりするロッドという部品がありますが、それを設計する場合にこのコツ、ノウハウを使わないとどうなるか、お話ししましょう。

通訳:はい。よろしくお願いします。

A氏:ロッドの材質を決める時に、S45CにするかSCM435にするか迷うことが多いんだけど、これらは鋼の規格で、性質が少し違うんです。必要な硬さと疲労強度にあまり差がないから、どちらを選んでもいいんだ。若手はね、コストを考えて、ふつうはS45Cにするんだね。それで、S45Cで作ってみると、うまく作れるし、うまく動くから、「成功」と思うんだよ。でもね、実際に動かしてみると分かるけど、ロッドとその周りの部品(ブッシュ)の間の隙間に空気中にあるゴミが噛み込んでしまって、ロッドの表面に傷が付くんだ。だから、製品としては使い物にならないんだよ。

通訳:なるほど。そうなんだ。

A氏:だから、今の製品のロッドは、 S45C調質材に高周波焼き入れして、クロムメッキも施しているんだね。そこまでやって、ようやく使える物になったんだ。だから、使用状況がどんなものか、つまり、ゴミやホコリが多い場所で使用するのか、清浄した空気しかないクリーンな場所で使用するのか、とかいった条件を先に考えておかないと、失敗するよ、ということだね。さきほど言った「設計する時には、まず製品の使用状況を考えてから、それを満たす材料と加工法を選べ」というノウハウは、自分がした失敗から学んだ教訓なんだよ。

通訳:なるほど。よく分かりました。今おっしゃったことを「教えたいリスト」に追加しておきますね。

A氏:よろしくお願いします。

通訳:後日、「すり合わせ勉強会」を開催することはご存じですよね。 この「教えたいリスト」 で、Aさんのこのノウハウは新人・若手に伝わると思いますが、具体的な応用場面を考えた新人や若手から疑問点が出てくるかも知れません。その質問にすぐに回答できるようにしたいので、できましたら、Aさんにも出席していただきたいんです。よろしくお願いします。

A氏:わかりました。

このような感じで進めていくことになります。

ナレッジ通訳と新人・若手との対話

では、ナレッジ通訳と新人・若手の対話は、どのようになるでしょうか。

ナレッジ通訳と新人・若手は、例えば、次のように話し合います。

通訳:みなさんが日頃お仕事をしている時に、「よく分からないな。どう考えればいいんだろう」とか、「『次は間違えないようにしろ』と言われたけど、どうすれば間違えないようにできるのか、分からない」とか、考えたことがあると思います。その場合、どうしていますか?分かりそうな人に、つまり同僚や先輩ですが、質問したりしていますか?あるいは、自分で調べていますか?

新人P氏:以前、先輩に質問しに行ったことがあります。ていねいに教えてくれましたが、すごく忙しい中で余計な手間をかけさせてしまい、申し訳なく思いました。

若手X氏:僕がいちばん知りたいことは、担当している今の製品がどうして今のようなスペックになっているのか、ということです。

ナレッジ通訳:、どういうことですか?

X氏:例えば、ウチの製品の油圧シリンダですが、そのロッドは、S45C調質材に高周波焼き入れしてあって、クロムメッキまで施してあるんです。なんでそこまでしているんでしょうか?

ナレッジ通訳:う~ん。

X氏:必要な硬さと疲労強度を考えると、 S45CかSCM435が候補になると思うんですが、コストを考えてS45Cを選んだのだろう、と想像できます。でも、高周波焼き入れやクロムメッキをした理由がよく分かりません。それを知りたいんです。

ナレッジ通訳:わかりました。「教わりたいリスト」にそのように追加しておきましょう。

X氏:よろしくお願いします。

通訳:後日、「すり合わせ勉強会」を開催することはご存じですよね。 PさんとXさんにも出席、お願いします。

P氏:わかりました。

このような感じで進めていくことになります。

まとめ

以上、「暗黙知見える化」の一事例としての「ナレッジ通訳の養成」について説明しました。

要するに、「暗黙知見える化」の一例としてのナレッジ通訳の養成は、新人・若手の考えていることと、ベテランの考えていることの間にある大きなズレに着目し、そのズレの原因になっている暗黙知を見える化することで、両者間のコミュニケーションを改善する手法であり、当所はその養成法をコンサルティングにより支援いたします。

これにより、あなたの会社に、ナレッジ通訳を養成する仕組みが作られることになります。

興味を持たれましたら、ご遠慮なく、お問い合わせください。

お電話でのお問い合わせはこちら090-2145-2876

お問い合わせ メールでのお問い合わせはこちら