2014年10月24日に某会場で開催した標記タイトルのセミナーを、ウェブ上で再現します。

「暗黙知見える化」の具体的手法について分かりやすく説明していますが、少し長いので、何回かに分けて、少しずつ読んでいただければ、と思います。

さあ、始めましょう。

本セミナーの狙い、つまり、到達目標としては、スライドNo.2に示したように、六つあります。

企業の社員(より広くは、何らかの組織の一員)としては、1、2、4.5、6が特に重要ではないでしょうか。

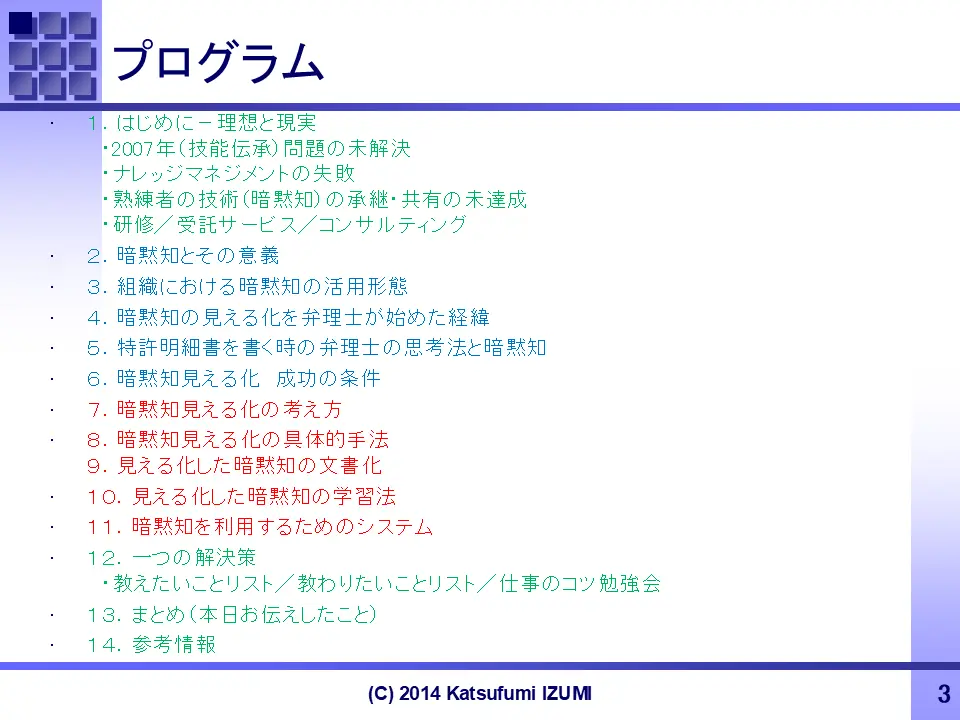

本セミナーの内容(プログラム)は、スライドNo.3に示した1~14となっています。具体的には、

1.はじめに-理想と現実

・2007年(技能伝承)問題の未解決

・ナレッジマネジメントの失敗

・熟練者の技術(暗黙知)の承継・共有の未達成

・研修/受託サービス/コンサルティング

2.暗黙知とその意義

3.組織における暗黙知の活用形態

4.暗黙知の見える化を弁理士が始めた経緯

5.特許明細書を書く時の弁理士の思考法と暗黙知

6.暗黙知見える化 成功の条件

7.暗黙知見える化の考え方

8.暗黙知見える化の具体的手法

9.見える化した暗黙知の文書化

10.見える化した暗黙知の学習法

11.暗黙知を利用するためのシステム

12.一つの解決策

・教えたいことリスト/教わりたいことリスト/仕事のコツ勉強会

13.まとめ(本日お伝えしたこと)

14.参考情報

いろいろ書かれていて、お話しする内容は豊富なのですが、少しずつ進めますので、大丈夫です。

まず、多くの企業の内部状況について考えてみましょう。

「熟練技術の承継」という観点でみると、企業の理想的な状況は、スライドNo.4に示したように、

「熟練技術(ベテランの経験知)を評価する社風と、継続して熟練技術が生まれる仕組みがある」

ことでしょう。

具体的には、熟練技術(経験知)を尊重する経営者・社員の意識と、それを反映した人事・給与制度、社員教育制度がある、というのが、一番大事ではないか、と思います。

そして、「ベテランが若手に教え、若手がベテランに教わる仕組み」、「ベテラン・若手が継続的に熟練技術を生み出す仕組み」、「熟練技術を若手が承継する仕組み」があることです。

そうすれば、熟練技術を評価する社風ができるからですね。

これらが、企業(の関係部署)の理想的な状況だと思います。

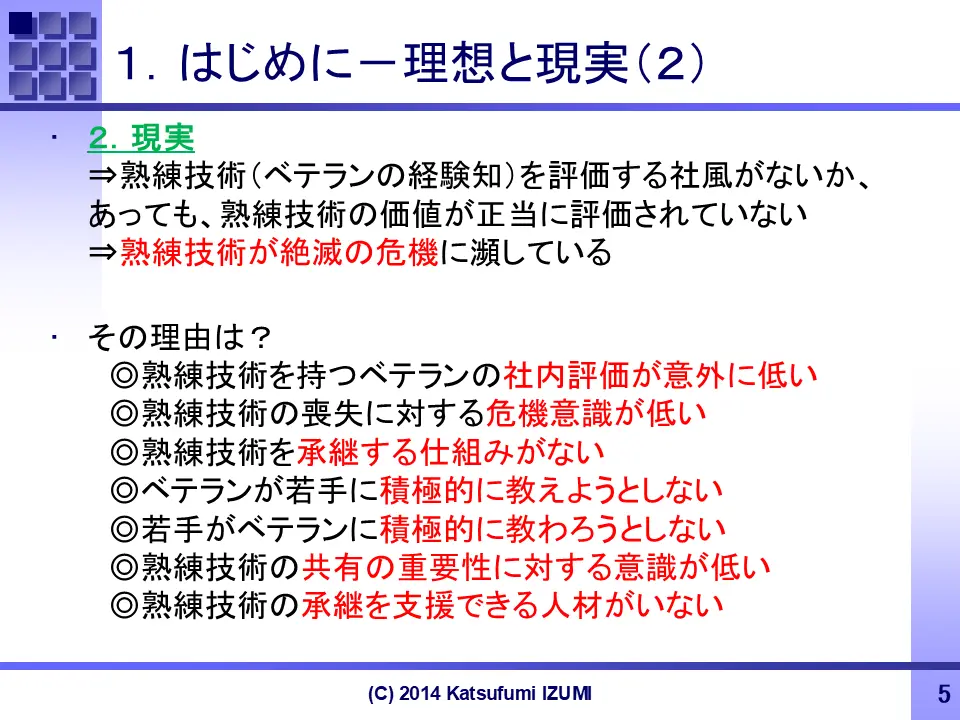

ですが、現状は、スライドNo.5に示したように、熟練技術(ベテランの経験知)を評価する社風がない、又は、あっても、熟練技術の価値が正当に評価されていない。このため、熟練技術が絶滅の危機に瀕している、というのが現実です。

その理由として考えられるのが、

◎熟練技術を持つベテランの社内評価が意外に低い

◎熟練技術の喪失に対する危機意識が低い

◎熟練技術を承継する仕組みがない

◎ベテランが若手に積極的に教えようとしない

◎若手がベテランに積極的に教わろうとしない

◎熟練技術の共有の重要性に対する意識が低い

◎熟練技術の承継を支援できる人材がいない

あなたの会社にも、このような状況がありませんか?

振り返って考えてみてください。

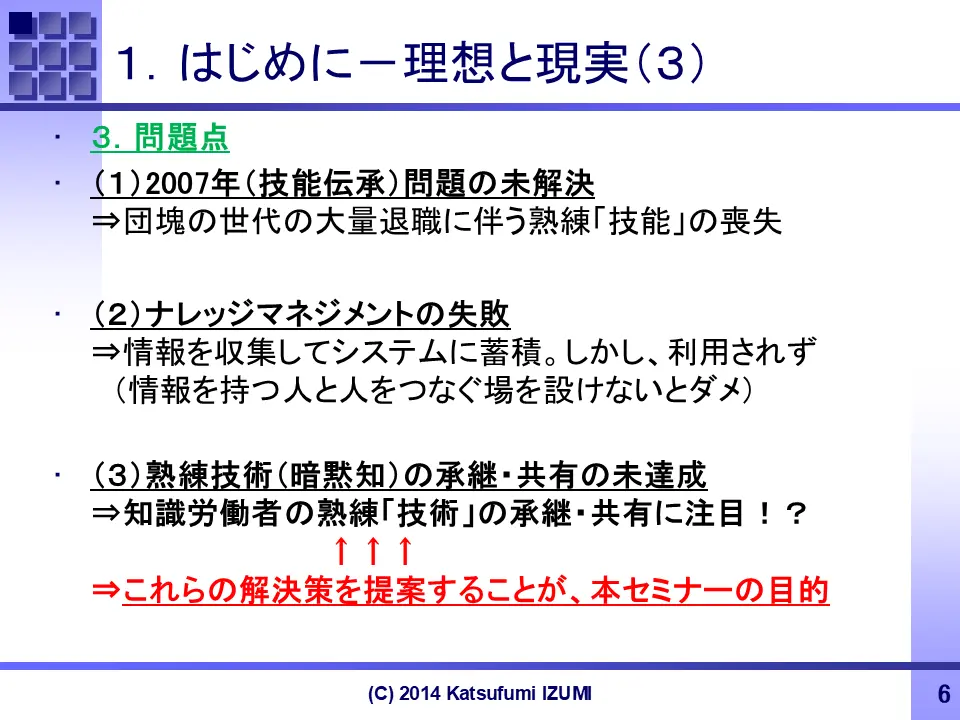

このような現実が生じた原因(問題点)としては、三つあると思います。スライドNo.6を見てください。

一つめの「2007年問題」は、戦後のベビーブーム期(1947年~1949年)に生まれた団塊の世代(年間270万人が生まれたと言われている)に属する社員が、2007年に一斉に60歳定年に達することよって、彼らが持っている熟練「技能」が喪失してしまうのではないか、と懸念されたことを意味します。

一部の企業は、有効な対策をとってこの問題を解決したと言われています。多くの企業は、解決できないまま熟練「技能」を失ったのではないでしょうか。

二つめは、「ナレッジマネジメントの失敗」です。「ナレッジマネジメント」とは、個人の持つ知識やノウハウといった「ナレッジ」を組織全体で共有し、組織の生産性の向上や新規事業の開発などにつなげる経営手法です。

これも、成功したのはほんの一部の企業で、多くの企業は失敗したと言われています。ナレッジを情報システムに集積する際のやり方がマズかったのが失敗の原因だったようです。

三つめは、最近問題になっていることで、いわゆる「知識(知的)労働者」が持つ熟練「技術」の承継や共有ができていない、という問題です。

「知識(知的)労働者」は、専門知識や関連する知識や思考力を用いて、知識の創造、伝達、編集、あるいは応用や改善を行う仕事に従事する人のことを指します。「ナレッジワーカー」とも呼ばれ、ピーター・ドラッカーによって提唱された造語です。

具体的には、開発・設計等のエンジニアや、医師、弁護士、弁理士等の専門家、コンサルタント(一部の営業、クレーム対応などの担当者も含まれる)などで、自己の専門知識や経験を活かして付加価値を生み出す労働者ですね。

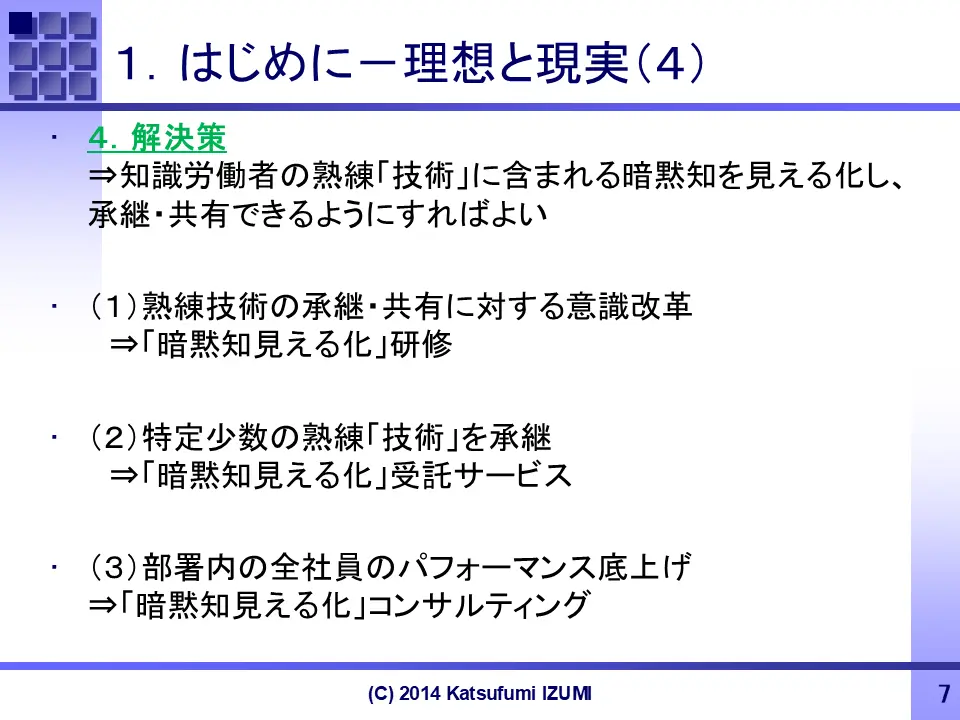

スライドNo.6で示した三つの問題点の解決策としては、スライドNo.7に示したものが考えられます。

つまり、知識労働者の熟練「技術」に含まれる暗黙知を見える化し、承継・共有できるようにすればよいのです。

ここで、「暗黙知」には、小学館デジタル大辞泉によると、次の二つの意味があります。

1.主観的で言語化することができない知識。言語化して説明可能な知識(形式知)に対し、言語化できない、または、たとえ言語化しても肝要なことを伝えようがない知識のこと。ハンガリーの哲学者マイケル=ポランニーの提唱した概念。

2.ナレッジマネージメントにおいて、社員や技術者が暗黙のうちに有する、長年の経験や勘に基づく知識。経営学者、野中郁次郎の定義による。

本セミナーの対象とする「暗黙知」は上記2の意味ですが、もともとは上記1の意味です。

なお、補足として、小学館デジタル大辞泉では、ポランニーによる「暗黙知」(上記の1)について、以下の記述が追加されています。これが「暗黙知」の本来の意味なのです。

【具体的には自転車の乗り方や知人の顔の区別などがある。いずれも自転車を乗りこなすことや顔を区別することは可能であるにもかかわらず、どのように自転車を操作するのか、どのように他の顔と区別するのかを明示的に言葉で語ることはできない。そこでポランニーは「自転車に乗れること」や「顔を区別できること」を「知っていること」と見なし、その意識下の認識を暗黙知と呼び、形式知の背後に存在する知識と位置づけた。】

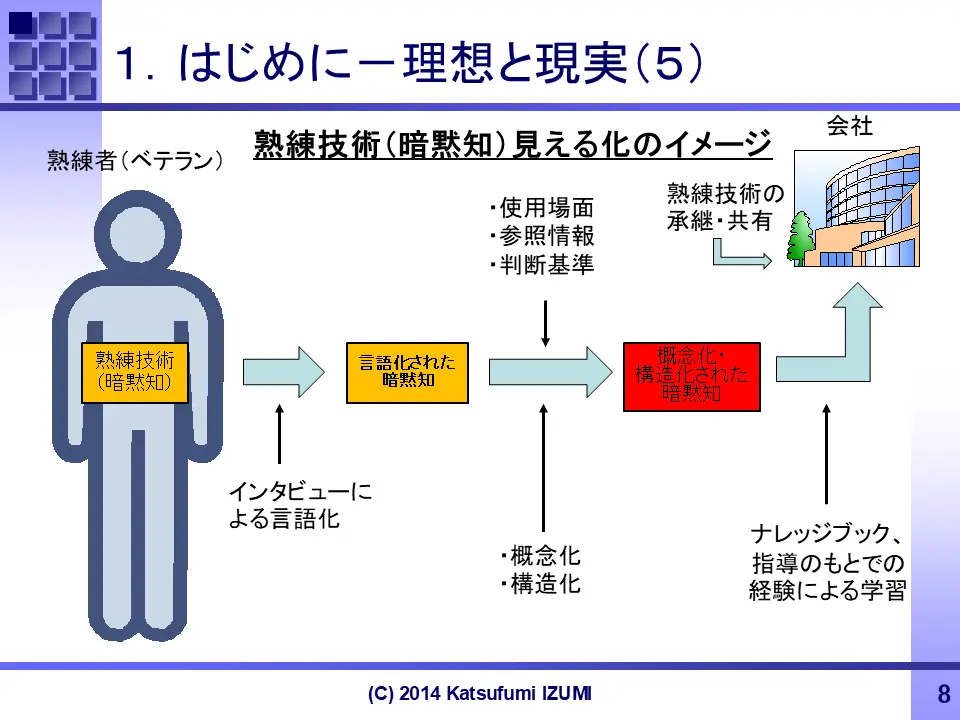

本セミナーでお伝えする「暗黙知見える化」という作業は、スライドNo.8のようにイメージできます。

つまり、ベテラン社員が持つ熟練技術(暗黙知を含む)を言語化し、これを使用場面や参照情報、判断基準等によって概念化・構造化して教材(ナレッジブック)を作成します。その後、後継者がこの教材を使って社内で学習(訓練)することで、ベテラン社員が持つ熟練技術と暗黙知を体得できるようにします。

「暗黙知見える化」という作業により、これを実現する仕組みを作るわけです。

「暗黙知見える化」のこのようなイメージの中身は、これ以降のスライドで明らかになります。

スライドNo.9からは、「暗黙知」についての説明です。

ここで重要なのは、「人は、自分が意識している知識だけではなく、意識していない知識も持っている」ということです。前者は比較的容易に言語化できますが、後者の言語化は意識していない知識であるため、非常に難しいです。

2007年問題で対象となったのは、熟練「技能」であり、熟練者(主として工場労働者)が持つ「身体的な暗黙知」でした。

これに対し、最近問題になっているのは、熟練「技術」であり、熟練者(主として知識(知的)労働者)が持つ「認知的な暗黙知」と言えます。この点が2007年問題とは異なる点です。

次のスライドNo10に行きます。

スライドNo10示したように、暗黙知とは、「言葉にならない(なりにくい)有益知識・知恵(第1類)」と、「心に深く潜在する技術常識(第2類)」と言えると思います。

企業の業務における暗黙知の具体例としては、「あるクレーム対応者の暗黙知=クレーム対応のコツ」、「ある出荷担当者の暗黙知=製品出荷量調整のコツ」、「ある研究者の暗黙知=行き詰まり打開のノウハウ」などがあります。

しかし、私のこれまでの学習と経験から分かってきたのは、

「暗黙知は、経験に基づいて生まれた知恵や創意工夫である」、

「暗黙知の本質は、経験に基づく状況把握と最適案選択の思考法にある」、

「暗黙知は、熟練者だけが持つ直観の基礎である」、

ということです。

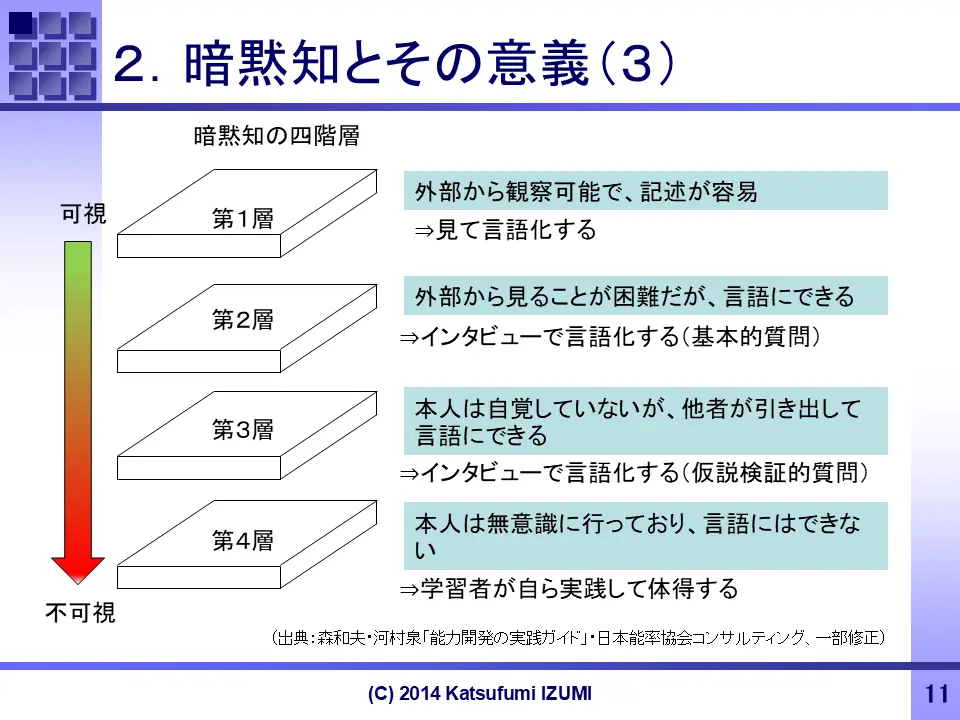

技術・技能教育研究所(http://ginouken.com/)の代表である森和夫先生は、スライドNo11に示したように、暗黙知には4つの階層があるとされています。

講学上の仮説ですね。

以降のスライドで、4つの階層について説明していきましょう

まず、スライドNo12に示したように、「第1層の暗黙知」は、熟練者の行動を観察して言語化します。

これは、スライドNo11に示したように、「第1層の暗黙知」は、熟練者の行動を観察するだけで、何を意図しているかが分かり、言語化も容易だからです。

「第2層の暗黙知」は、熟練者にインタビュー(質疑応答)して言語化します。

これは、熟練者の行動を観察するだけでは、何を意図しているかが分からないため、「何のためにその行為をしているのですか?」というような質問をし、それ対する熟練者の回答から、暗黙知を見出す必要があるためです。

ここで行う質問は、上記のように、不明点を直接問う形式のもの(基本的な質問)で足ります。

次に、スライドNo13に示したように、「第3層の暗黙知」は、インタビューや質疑応答によって言語化を行います。インタビュアーの力量が最も試される部分ですね。

ここで行う質問は、仮説検証的な質問です。例えば、次のような質問です。

「Aさんはさきほど・・・・という操作をされましたね。あれは部品Xが△△△のようになっているかどうかを確かめたわけですか?」

「なるほど、分かりました。では、その時の部品Xの確認動作ですが、その操作だけでOKかどうかを判断できるとは思えません。他の動作も必要だと思うんですが。例えば〇〇〇という操作は必要ないですか?」

「では、□□□いう操作はどうですか?」

最後に、スライドNo14に示したように、「第4層の暗黙知」は、そもそも言語化ができません。あまりにも感覚的な部分が多いためです。

従って、これについては、学習者自身が実践して身に付けるしかありません。

次のスライドNo15には、暗黙知の言語化に効果的なツールを示しています。

「アナロジー」、「メタファー」、「ストーリー」と三つあります。

これらを使うと、言いたいことが相手に伝わりやすくなりますので、効果的です。

「アナロジー」とは、ギリシア語アナロギアanalogiaに由来する語で,〈類推〉〈類比〉〈比論〉などと訳されます。

複数の事物間に共通ないし並行する性質や関係があること,またそのような想定下に行う推論(類推)のことです。(百科事典マイペディアによる。)例えば、「人間の記憶力はコンピュータのハードディスクみたいだ」。

「メタファー」とは、隠喩(いんゆ)、暗喩(あんゆ)とも呼ばれ、伝統的には修辞技法のひとつとされています。

比喩の一種でありながら、比喩であることを明示する形式ではないものです。(Wikipediaによる。)相手に理解を促すために、抽象的な概念を具体的でわかりやすい言葉に比喩することです。例えば、「人生は旅だ。」「闇が深ければ、夜明けは近い」など。

「ストーリー」とは、物語という意味ですが、可算名詞としては物語の他に噂話・小説・身の上話・うそ・新聞の種などがあります。不可算名詞として用いられる場合は、言い伝えや構想という意味になります。「ストーリー」は、「storytelling」という意味で用いられることがあります。(実用日本語表現辞典より)。

ここでは、「ストーリー」を「storytelling」という意味で使っており、物語を使って相手に伝えたいことを印象付ける手法です。自分の主張に説得力を持たせたり、情報やメッセージを聞き手に記憶させたりする目的で利用されます。

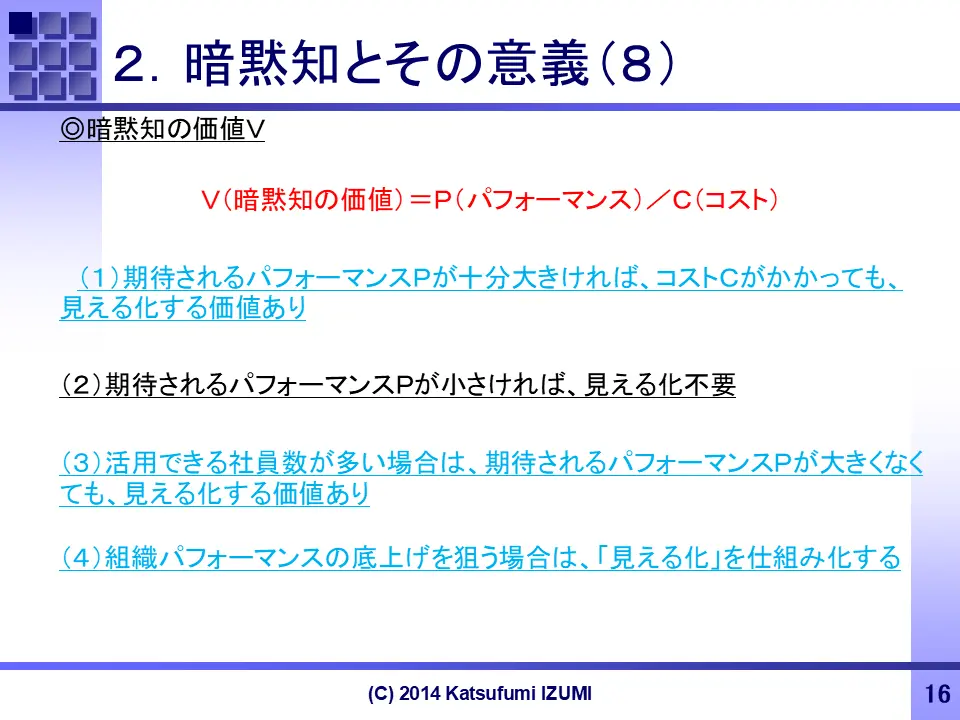

暗黙知とは、これまでに述べたような意味ですが、「暗黙知見える化」には相当の時間と手間がかかるため、それを実施すべきか否か迷うことがあると思います。

スライドNo16では、「暗黙知見える化」を実施するべきか?と迷ったときの考え方について述べています。

つまり、スライドNo16に記載した式 V=P/Cにおいて、暗黙知見える化により期待されるパフォーマンスPが十分大きければ、それに要するコストCとの比から算出される暗黙知の価値Vも十分大きいと考えられるため、暗黙知見える化を実施すべきということになります。

逆に、暗黙知見える化により期待されるパフォーマンスPがそれほど大きくなければ、暗黙知の価値Vはそれほど大きくないと考えられ、従って、暗黙知見える化は実施しない、ということになります。

お電話でのお問い合わせはこちら090-2145-2876

お問い合わせ メールでのお問い合わせはこちら